2015年の国勢調査によって、75歳以上の女性の65%が一人で生活をしている※1ことが明らかになりました。

また、2017年9月「人生100年時代構想会議」が開催されて以降、人生100年時代という言葉が急速に広まりました。

長い人生の中で、一人暮らしの高齢者が今後どんどんと増加していく傾向にある中、必然的にクローズアップされることになる孤立した生活。

一人暮らし高齢者の安全な生活を守るための方法が模索される中、孤独死・孤立死の原因となる可能性もあることがすでに問題となっていることを強く感じます。

2025年には団塊の世代が75歳以上となるのを前に、配偶者との死別や子供の独立などの理由で自分の意思にかかわらず、一人暮らしの高齢者が今後ますます増加していくことでしょう。

こうした背景の中、団塊の世代が後期高齢者になることを指して言われる「2025年問題」による一人暮らしの高齢者の増加は決して他人事ではありません。

今回は、一人暮らしになる可能性のある当事者、そして家族が考えておいた方が良い、いわゆる「おひとりさま終活」の内容についてご紹介いたします。

※1「平成27年国勢調査」抽出速報集計結果・表I-3-2より

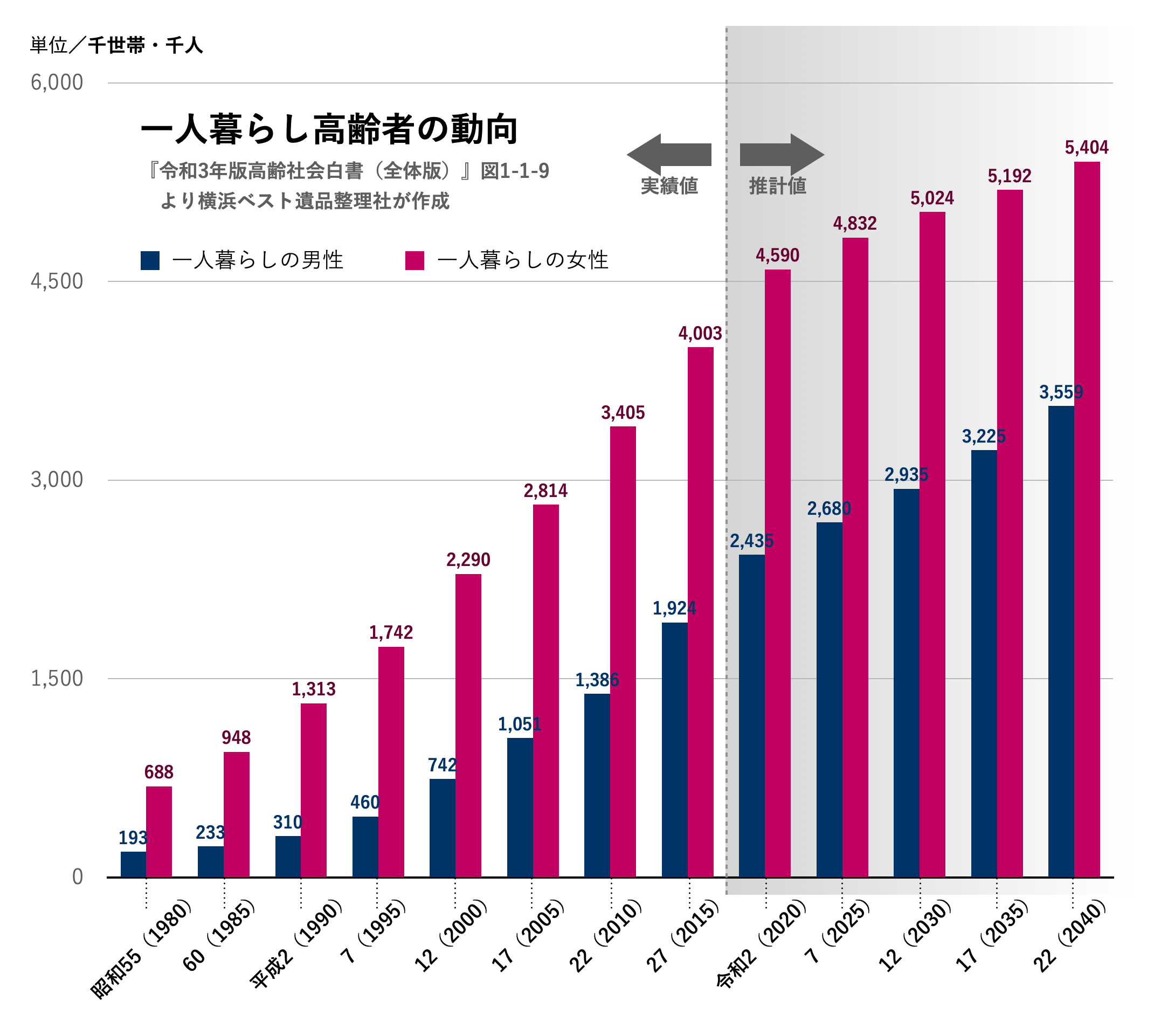

女性の一人暮らし高齢者は過去35年間で約5.8倍、男性の一人暮らし高齢者は、約10倍になっている。

高齢者社会対策基本法に基づいて政府が行なっている高齢社会白書の令和3年版によれば65歳以上の一人暮らしの者は男女ともに増加傾向にあり、昭和55年には男性約19万人、女性約69万人、65歳以上人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%であったが、平成27年には男性約192万人、女性約400万人、65歳以上人口に占める割合は男性13.3%、女性21.1%となっている

とのこと。

なお、当記事中の「一人暮らし」とは、高齢社会白書の調査・推計で「単独世帯」と定義されている世帯のことを指します。

以下のグラフをご覧ください。

出典:内閣府『令和3年版高齢社会白書』3 家族と世帯|令和3年版高齢社会白書(全体版)

1980年から2015年の35年間に男性の一人暮らしは約10倍、女性の一人暮らしは5.8倍となりました。

女性の一人暮らしの方が増加の割合、人数ともに多く、昭和55(1980)年には男性約19万人、女性約69万人だったものが、平成22(2010)年には男性約139万人、女性約341万人、高齢者人口に占める割合は男性11.1%、女性20.3%となっています。

今後も増加の一途を辿る予想で、2020年時点では65歳以上の女性のうち22.4%、男性の15.5%が一人暮らしと推計されています。

一人暮らし高齢者の更なる増加が見込まれる2025年問題

「2025年問題」とは、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者となる2025年以降に起こる、医療・介護・年金あるいは空き家などの問題を総称した言葉です。

団塊世代とは、第1次ベビーブームと言われる1947〜49年(昭和22年〜24年)に生まれた約810万人のこと。1970年代後半に堺屋太一氏によって書かれた『団塊の世代』により認知されました。

2020年の出生数は84万832人で統計史上最少となりましたが、団塊の世代は年間約270万人と3倍近くの差がありました。1952年まで年間200万人台の出生数でした。この団塊世代により、大量消費で豊かな時代を築き上げ、日本の成長を下支えしてきたと言えるのかもしれません。

この団塊の世代が75歳以上となれば、一人暮らし高齢者も大きく増加することが見込まれ、2030年の推計では795.9万人に上るとされているのです。

一人暮らし高齢者の問題点

現代のご高齢で一人暮らしには、以下の課題が存在しています。

- 家族関係が希薄

- 地域での見守りの難しさ

- 接点の希薄さによる認知症の進行

- 事故・けがや孤独死の遠因に

家族関係が希薄

昭和60年代以降、核家族化が一気に進行し、親元を離れて暮らす子供世代が、孫と一緒に帰省する「実家」という形が日本社会全体で浸透しています。

物理的な距離とともに、心理的な距離から自分が抱える問題を伝える難しさが見て取れます。

地域での見守りも難しい現状

社会の在り方についてもクローズアップしなければなりません。

農業といった一次産業が全盛の頃は、自分の家で収穫できたものを「おすそ分け」するということが日常的に行われていました。

近所にお茶飲み友達がいることは当たり前の状況だった「昭和」の時代を経て、核家族化などの理由から、現在では地域関係そのものが希薄となってきました。

さらに、最近は特殊詐欺やアポ電強盗など犯罪被害の増加や「押し買い」などの迷惑事業者により、部外者との関係そのものを絶ってしまうというケースも少なくありません。

また、IT革命の後、昨今の情勢も伴って、移動せずにモノを購入できる状況が定着しました。

この今の生活に不満がなく、頼りにする人を見つける努力をしない、そもそも頼れる人間がいない、という高齢者の実像をより濃いものとしているのかもしれません。

認知症の進行

「2丁目の角の○○さん、昨日夜遅くに一人で歩いてたけど、大丈夫かな」

今も昔もこのように、ご家庭の会話で登場することはあっても、昔のように「一度、外に出て声をかけてみようか」と、行動を起こす方は少なくなってきているように思います。

地域の見守りができていない状況下と、ドラマや小説よりも奇想天外な事件が散見され、また過度に報道されていることを考えると、やむを得ないのかもしれません。

一人暮らしのご高齢の方が、認知症を患い、自分の身の回りの当たり前のことが出来なくなってしまうと、ゴミ屋敷化してしまったり、外出した先での不運な事故などさまざまなリスクが伴います。

事故・ケガや孤独死の遠因に

一人暮らしでは、事故やケガをしてもすぐに助けを求めることができないケースも存在します。

急に体調を崩したりすれば、命に関わり孤独死となってしまうことだってあり得ます。

孤独死は過去15年で2倍以上に増加しており、死因の65.6%が病死※2とされています。

急な病気や認知症の進行により、自らの体をコントロールできない状況では誰の力も借りることができない、といった場合も少なくありません。

家族に看取られながら幸せに一生を終えることができる世の中をもう一度作り上げていくことはできないものなのでしょうか。ご高齢の方の見守りを私たちが積極的に行っていくことがとても重要なのだと再認識させられます。

※2一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第6回 孤独死現状レポート」

家族や自分、誰もが「一人暮らし高齢者」となる可能性がある今、考えるべきこと

今や家族や自分誰もが一人暮らし高齢者となる可能性があることをお伝えしてきました。

当事者の方がお感じになるのが「自宅でもしものことがあったら、誰かに見つけてもらえるだろうか」という不安ではないでしょうか。

病気やケガで入院や手術が必要となった時には身元保証や手術の同意を行う人がいなくてはなりません。

また人が亡くなった後に行う、いわゆる死後事務の数は40をゆうに超えます。一人暮らしの高齢者となった場合には、これらの事務手続きをどなたかにお願いしなくてはなりません。

さらに高齢で体力が低下したり、認知症を患った場合にはひとりでの生活は困難となり、詐欺など犯罪に遭遇する可能性も高まります。

それだけではなく、急に体調を崩せば孤独死のリスクも高まります。孤独死は発見まで平均17日もかかっているとされています。

悲しい最期を避けるために、少しずつ備えを始めることがとても大切です。

備えが大切。無理せず少しずつ始めよう。

家族や自分誰もが一人暮らし高齢者となる可能性がある中、もっとも望まれるのが「備え」であることは当然だと言えます。

無理せず少しずつ手をつけていくことで、リスクを低減することができるでしょう。

何よりも「取り組んでみよう」と意識することが何よりも重要なことだと言えるでしょう。

ここでの「備え」とは、お金や相続の準備、家財の整理、葬儀やお墓に加えて自分が亡くなった後の手続きをしてくれる人を探すことです。

具体的に備える方法については下記をぜひご覧ください。

「無形の資産」を大切に。

世間に溢れる情報では、終活や相続の話題としてお金や不動産、病院や介護など目に見える内容が中心となりがちです。

しかしながら、私たちが備える上でもっと重視すべきだと考えるのは、人的なネットワーク、すなわち「無形の資産」です。

仕事を引退したら人との関係が希薄になってしまうといった問題を抱えられる方はとても多い印象です。かくいう私も自信がありません。

しかしながら、一人暮らし高齢者にもっとも必要な備えは人との関係性であることは間違いありません。

たとえば、人生での経験や知見を若い世代や子供たちに伝える機会があれば、励みになり病気を防いでくれるかもしれません。

有形のものだけではなく、無形のものをどれだけ可視化して考えることができるか、そして作り上げられるかが、おひとりさまの終活ではとても大切です。

そして、関係性づくりは今からでも遅いということはありません。人との関係を大切にしようとする意識で変化することはとても多いはずです。

高齢者住宅という解

終活にあたり、これから「無形の資産」を作り上げていく上では「高齢者住宅」という解も存在します。

NHKでも紹介され、テレビメディアを中心に脚光を浴びているのが、神奈川県にある介護付き有料老人ホーム「油壷エデンの園」です。数十年入居されている方もいらっしゃるこの施設。

入居費は、1人入居の場合、入居一時金は、実に2,000~7,470万円、月10万円の管理費等の金額が必要です。(油壷エデンの園ウェブサイトより引用)

広大なオーシャンビューが望める「終の棲家」として、非常な人気を誇っています。

こちらの施設の設備はもちろんのことですが、驚くのは、そのサービス。

地元の食材を使った三食のおいしい料理、介護健康サービスはもちろんですが、一番重視されているのは、入所されている方々のコミュニケーション。

スタッフ一丸となって、入所されているお客様にとって、有意義な生活ができるように配慮されているとのことです。

私もNHKの該当する取材番組を拝見しましたが、入所されているお客様が、例外なくにっこりと穏やかな顔をされていたのが、とても印象的でした。

新しい生活、新しい関係を高齢者住宅や老人ホームで創り上げることも重要なことなのかもしれません。

まとめ

今回は一人暮らし高齢者となった場合にどのように

いくつになっても、人は一人で生きていけない、という当たり前のことを改めて認識させられます。

人間は、もともと社会性を持った生き物です。

各々が、昔の話や自分の人となりを、他人とのコミュニケーションの中で必要とされ、必要とする。

こうした数十年前まで当たり前に繰り広げられてきた日本の在り方を再度問われているような気がします。

ふすまと障子で仕切られた日本古来の建築様式からわかるように、「察すること」「おもいやること」そして、極端ではない「良い塩梅」をよしとしてきました。

こうした文化圏であることを私たちも再認識して、合理的をよしとするような文化享受しながらも、他人を思いやる気持ちを持ちながら、日々少しでも過ごしていけたら良いですね。

当記事が今後をお考えの方にとて一助となれば幸いです。

最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。